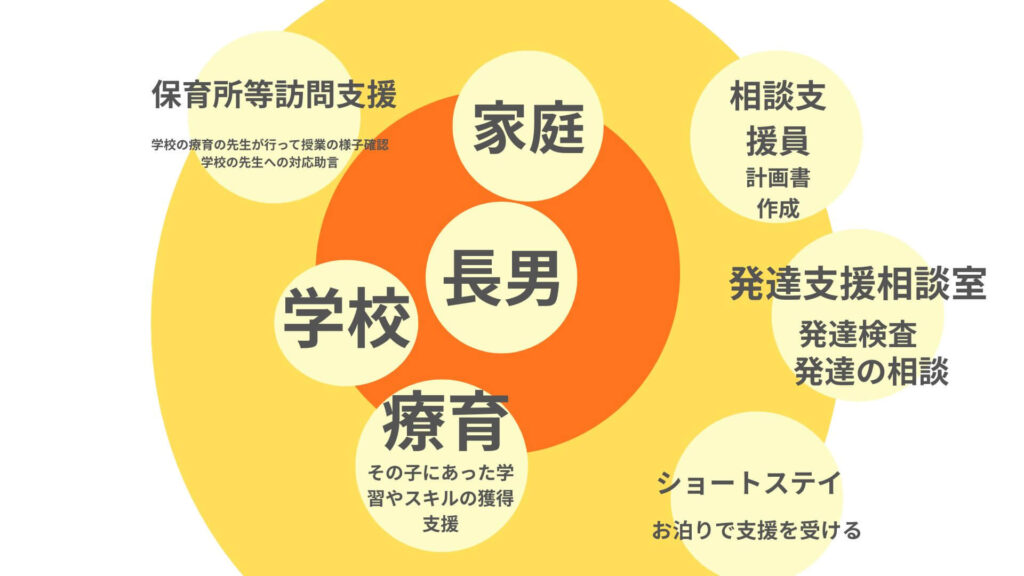

発達検査や療育を始めて、ようやく少し落ち着いてきたころ。

「保育所等訪問支援」という制度を紹介された。

最初は「保育所って名前なのに、小学生でもいいの?」とピンとこなかった。

でも、実際に支援員さん(療育の先生)が学校へ行ってくれるようになってから、

“学校での困りごと”の見え方が大きく変わっていった。

🌱1. 保育所等訪問支援ってどんな制度?

保育所等訪問支援は、発達面でサポートが必要な子どもに対して

支援員さんが学校(や園)に行き、その子の様子を実際の環境の中で見てくれる制度。

授業中の姿、集団での動き、友達とのやりとり。

普段の教室の中で何が起こっているのかを観察して、先生に助言したり、保護者に共有してくれる。

療育(放課後デイ)みたいに「通った場所の中で練習する」だけじゃなくて、

「実際に困っている場所で、困っている様子を見てくれる」のが大きいところ。

🏛️申請の流れ(うちの場合)

うちの場合はこんな感じで進んだ。

・療育を続けていたときに、先生から「保育所等訪問も合うと思う」と提案を受ける

・自治体の障害福祉課に行く

・すでに発達支援の受給者証を持っていたので、その延長で「保育所等訪問も利用したい」と伝える

・少し聞き取りを受けて、必要なところだけ記入

・30分もかからず手続き終了

そのあと

→ 役所が相談支援員さん/事業所に連絡

→ 計画書を作ってもらう

→ 受給者証が郵送で届く

という流れだった。

正直、保護者がやることは「申請に行く」くらい。

もっと大変だと思っていたから拍子抜けするくらいスムーズだった。

🧩2. 療育の先生が見てくれた“リアルな姿”

長男が支援を受け始めたのは、コロナ流行の初期のころ。

保育園と違って、小学校はとにかく中が見えない。

学級通信もなくて、先生からの電話連絡もほとんどない。

「小学校ってこんなに情報が入ってこないの?」と驚いたのを今でも覚えている。

そんな中で、療育の先生が学校を訪問してくれた。

授業1コマだけ一緒に入り、長男の様子を見て、あとで細かく教えてくれる。

連絡帳には、こんなふうに書かれていた。

・3時間目の算数の時間。机の上には1時間目の国語の道具がそのまま

・上靴がいろんなところに脱ぎ捨てられている

・プリントを提出しに先生のところへ行ったあと、そのまま友達の席に寄り道しておしゃべり

・なかなか自分の席に戻らない

・配られたプリントがそのまま机の中や床に散らばっている

その連絡帳を読んだとき、正直かたまった。

「授業、こんなふうに受けてたの?」と。

授業参観だけでは絶対に気づけない姿だった。

家では見えない「困りごと」がそこに全部出ていた。

これは長男を責めるための観察じゃなくて、

「どこでつまずいているのか」を教えてくれるメモ、という感じ。

母としても、ありがたかった。

🌸3. 先生との連携で変わったこと

保育所等訪問支援が入ってから、学校側の配慮がすごく具体的になった。

長男は「書くこと」が苦手。

黒板を写す、連絡帳に時間割を書く、宿題を書き写す…その全部が負担だった。

そこで、療育の先生が担任の先生に相談してくれて

・書く量を減らす

・オリジナルの連絡帳を用意する

という形に変わった。

今の連絡帳は、長男専用のフォーマット。

時間割を全部書き写さなくてもいいし、必要なところだけチェックすればいい。

“書くことそのもの”がハードルになっていたから、そこを下げてもらえた。

これは親だけでは提案できなかったと思う。

授業参観の30分だけ見て「じゃあこうしよう」とはならない。

実際の教室の中の様子をちゃんと見た人がいてくれたからこそ、出てきたアイデア。

学校・家庭・療育が同じ方向を向いてくれたことで、

「母だけがなんとかしようと頑張る」状態から、

「一緒に支える」に変わった感じがあった。

🌈4. 支援を受けて感じたこと

保育所等訪問支援は、名前だけ聞くと「保育所の話かな?」と思うけど、実際はぜんぜんちがう。

これは、学校生活のリアルを外から見える形にしてくれる制度だった。

・家では見えない困りごとを知れる

・学校の先生も客観的な視点をもらえる

・親も「そんなことが起きていたんだ」と知れる

・子ども自身も「責められてる」じゃなく「わかってもらえてる」に近づく

“第三の目”が入ってくれるだけで、親の肩の力が少し抜ける。

誰かが見てくれている安心感って、こんなに大きいんだと思った。

💬おわりに

「うちの子、学校でどう過ごしてるんだろう?」

「ちゃんとついていけてるのかな?」

そんな不安が頭から離れない時期だったから、

保育所等訪問支援は本当に心強かった。

授業中の姿・友達との距離感・困っている場面。

それを“記録として”伝えてもらえることで、ようやくスタート地点に立てた気がする。

もし今、同じように感じているおうちがあれば。

一度、療育の先生や自治体に相談してみるのもありだと思う。

コメント