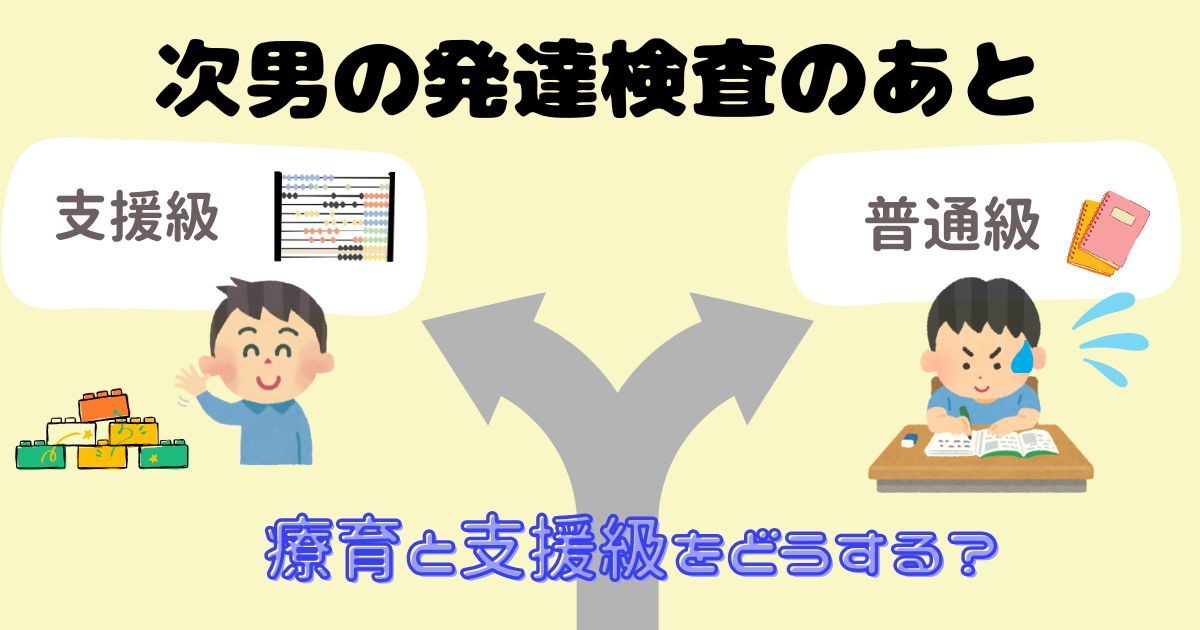

「この子は普通学級でやっていけるのかな…」

発達検査で“グレーゾーン”と言われた次男。

見た目には困っていないのに、数字だけがどんどん不安をあおってくる。

支援級か普通学級か、何が正解なのか分からないまま迷い続けた日々。

それでも夫と話す中で、少しずつ気持ちが整理されていった。

迷いながらでも、一歩ずつ前に進めることを感じられた春の記録です。

グレーゾーン76と言われた日

次男の発達検査の結果が出たのは3月。

市の保健師さんと臨床心理士の先生から「普通学級では厳しいかもしれない」って言われた。

グレーゾーンって言われるのは70から80。

うちの子は76。

ほんとにど真ん中で、まさにグレーゾーン。

教育相談と支援級の検討

年度が変わったら教育相談を受けるようにアドバイスをもらった。

支援級に入るかどうかは10月までに決めなきゃいけない。

(11月から次年度の配置人数を決めるらしい。)

そんな流れで、療育と支援級の検討を同時進行で進めることになった。

でも、まだピンとこなかった

…でも、正直まだ全然ピンときてなかった。

なんせ次男はすっごくおしゃべりで、人懐っこいタイプ。

保育園でも困ってる様子なんて見たことなくて、毎日楽しそうに過ごしてたから。

「長男のときは行き渋りとか、わかりやすい困りごとがあったのにな…」

そんなふうに思って、気持ちはぐらぐら揺れてた。

不安を抱えて迎えた週末

形を捉えるのが苦手、という検査結果という“事実”を抱えながら、

週末に出張から帰ってくる夫と話すことにした。

一応LINEでは少し共有したけど、帰ってくるまでの数日を一人で抱えるのは、正直しんどかった。

小学校に入ったら、今の少人数の保育園とは比べ物にならないくらい、たくさんの同学年と過ごすことになる。

その中で次男はどうやって過ごすんだろう…。

考えるほど、不安ばかりが増えていった。

頭の中をぐるぐるする心配ごと

とりあえず私ができることを進めようと、療育の書類や役所関係の手続きをする。

でも手を動かしながらも、ふとした瞬間に一人で不安に押しつぶされそうになる。

「次男の人生、学びのスタートをどこでどう切るか」

「支援級に入ったら、周囲の子の接し方が変わるんじゃないか」

「いじめられたりしないだろうか」

そんな心配ばかりが頭をぐるぐる。

夫との話し合いで見えたこと

そして、夫が出張から帰宅した夜。

子どもたちが寝静まったあと、やっと腰を据えてこの件について話し合った。

夫に話したら、すぐに

「支援級でいいんじゃない?そのほうが次男に合わせて学習させてくれるから」

「とりあえず動いてみて、教育委員会とか学校から詳しく話を聞いてみよう。それに療育でどこまで発達が進むかもあるし」

って返ってきた。

少し驚きつつも、まぁそうか、と納得できた自分もいた。

ひとりで抱え込まないことの大切さ

ひとりで抱えてると、どうしても視点が狭くなっちゃうけど、

誰かに話すことで気持ちが整理されるし、新しい考えも生まれる。

このとき私は、「とりあえず両方動いてみよう」って決めた。

不安でいっぱいになることもあるし、正直、泣きたくなる夜もある。

でも誰かに話せば、ほんの少しだけ心が軽くなる。

そんな小さな積み重ねで、親も子も、少しずつ前に進めるんだと思う。

正解なんて、きっとすぐにはわからない。

でも、子どものために迷いながらでも進んでいくことが、大事なんだと思う。

今振り返っても、あのとき夫と話せたことは本当に大きかった。

そして改めて思う。

ひとりで抱え込まないって、やっぱり大切。

夫でも、友人でも、専門の人でもいい。

頼れる誰かに話すことで、道が見えてくることもある。

このあと、教育委員会や学校に相談していくことになるんだけど、

そのときの気持ちや流れも、またここに書いていこうと思う。

同じように悩んでいる誰かの、ヒントや励ましになれたらうれしいです。

コメント